Signalement RPS dans la fonction publique mode d’emploi

Depuis l’accord cadre du 22 octobre 2013, l’obligation de prévention des risques psychosociaux n’est plus réservée aux entreprises privées. En effet, la fonction publique doit mettre en place des plans de prévention des risques psychosociaux et ce, dès cette année. Pour mettre en œuvre un plan de prévention, l’accord cadre détaille plusieurs étapes qu’il convient de suivre.

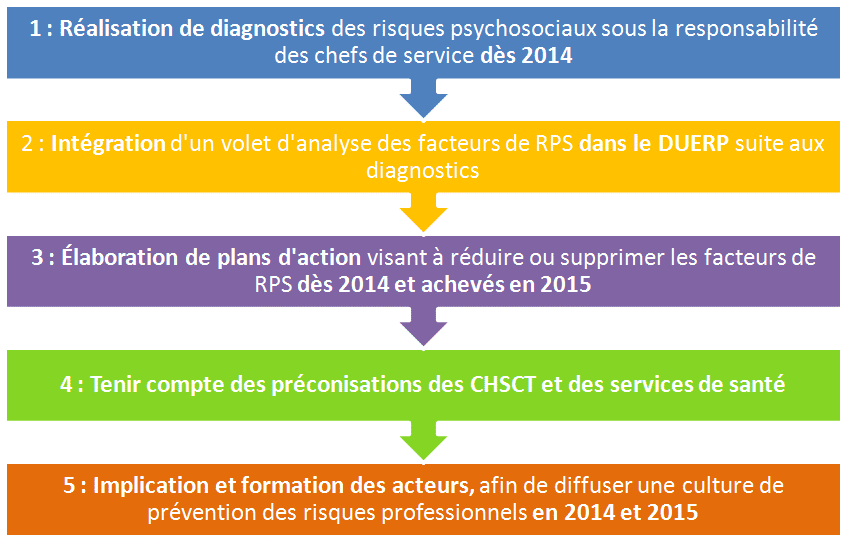

L’accord cadre et ses modalités de déploiement résumés en 5 mesures majeures :

Dans un premier temps, chaque employeur public devra réaliser des phases de diagnostics des risques psychosociaux, présentées et débattues au sein du CSSCT. Ces phases de diagnostics devront être commencées en 2014 et achevées en 2015. Les diagnostics devront être fondés sur une observation du travail réel et sur un certain nombre d’indicateurs (taux d’absentéisme, taux de rotation des agents, taux de visite sur demande au médecin de prévention, taux de violences sur agents, etc.) comme le précise l’accord cadre.

Dans un deuxième temps, ces diagnostics, puisqu’ils constituent un élément d’évaluation des risques professionnels, devront être intégrés au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Il servira, par la suite, de base pour les plans de prévention locaux qui devront être élaborés dès 2014, et achevés en 2015, avec le concours des CSSCT. Au-delà des diagnostics, deux journées de formation sont prévues pour les acteurs de la démarche, dont au moins une en 2014 pour les membres des CSSCT.

QualiSocial accompagne d’ores et déjà plusieurs institutions publiques dans la mise en place d’un plan de prévention des risques psychosociaux comme la mairie de Puteaux ou Eau de Paris. Nous proposons également la mise en place d’audit RPS pour les organisations de la fonction publique. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à solliciter nos experts.

Identifier les RPS dans la fonction publique

Pour prévenir efficacement les risques psychosociaux (RPS), il est essentiel de savoir identifier les signaux d’alerte, qu’ils soient individuels ou organisationnels.

Les agents exposés à des RPS peuvent présenter des manifestations personnelles de mal-être, telles que :

- Stress chronique : irritabilité, nervosité ou difficulté à gérer les tâches quotidiennes.

- Fatigue persistante : épuisement physique et mental, même après un repos.

- Isolement social : retrait progressif des interactions avec les collègues ou évitement des discussions collectives.

Au-delà des manifestations individuelles, les RPS peuvent affecter la structure organisationnelle et se traduire par :

- Absentéisme accru : augmentation des arrêts maladie ou des absences non justifiées.

- Turnover élevé : départs fréquents de collaborateurs en raison d’un environnement de travail perçu comme néfaste.

- Conflits récurrents : tensions entre les équipes, exacerbées par une mauvaise communication ou un manque de ressources.

La combinaison de ces signaux peut indiquer une situation à risque nécessitant une intervention rapide.

Qui peut signaler une situation de RPS ?

Le signalement des RPS dans la fonction publique peut émaner de différents acteurs, chacun jouant un rôle crucial dans la détection et la résolution de ces situations.

Les agents eux-mêmes : les premiers concernés par les RPS sont souvent les mieux placés pour signaler les problèmes qu’ils rencontrent. Ils doivent être encouragés à s’exprimer librement sur leur ressenti et leurs difficultés, sans crainte de représailles.

Les collègues : les collègues peuvent observer des comportements inhabituels ou des signes de détresse chez un collaborateur. Leur rôle est d’alerter de manière bienveillante et proactive les services compétents ou la hiérarchie.

Les représentants syndicaux : ces acteurs ont pour mission de défendre les droits des agents et de veiller à leurs conditions de travail. Ils peuvent intervenir en médiateur pour signaler une situation de RPS et proposer des solutions.

Le manager ou supérieur hiérarchique : les managers ont une responsabilité directe dans la gestion des équipes et la prévention des RPS. Ils doivent être attentifs aux signaux faibles, tels qu’un changement d’attitude ou une baisse de performance, et réagir rapidement en sollicitant les ressources disponibles, comme le service des ressources humaines ou le médecin du travail.

Les étapes du signalement d’un RPS

Préparer le signalement

Un signalement efficace repose sur une préparation rigoureuse. Avant de transmettre toute information, il est important de :

Identifier les faits et rassembler des preuves :

Pour que le signalement soit pris en compte, il est essentiel de documenter les éléments concrets liés à la situation de RPS. Cela peut inclure :

- Échanges écrits : e-mails, messages ou notes qui témoignent d’un problème récurrent ou d’une tension.

- Témoignages : déclarations de collègues ou collaborateurs qui confirment les faits.

- Événements précis : description détaillée d’incidents spécifiques ayant généré du stress ou des conflits.

- Évaluer l’impact sur la santé et le travail : Décrire comment la situation affecte la personne concernée (stress, fatigue, absentéisme) et les répercussions éventuelles sur son activité professionnelle (baisse de performance, désengagement). Cette évaluation permettra aux services compétents de mieux comprendre la gravité de la situation.

Comment signaler un RPS dans la fonction publique ?

Le signalement d’un RPS dans la fonction publique suit des procédures précises pour garantir que la situation soit traitée rapidement et efficacement.

Adresser un signalement au service compétent : les agents peuvent se tourner vers :

- Le service des ressources humaines, qui est souvent le premier point de contact pour les problématiques liées aux conditions de travail.

- Le médecin du travail, qui peut intervenir sur les questions de santé au travail.

- Le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), chargé d’évaluer les risques et de proposer des mesures correctives.

Les modalités de signalement des RPS :

- Écrit : lettre ou formulaire décrivant la situation en détail, souvent recommandé pour tracer les démarches.

- Oral : signalement direct lors d’un entretien ou d’une réunion, notamment avec le supérieur hiérarchique.

- Anonyme ou nominatif : selon les besoins et le degré de confiance, le signalement peut être réalisé sans divulguer l’identité du déclarant, bien que cela puisse limiter l’enquête.

Lorsqu’un agent décide de signaler une situation de RPS, ses droits doivent être strictement respectés pour garantir une démarche sécurisée et équitable.

- Protection contre les représailles : les agents sont protégés par la loi contre tout acte de discrimination, sanction ou intimidation suite à un signalement. Cette protection vise à encourager une culture de transparence et de sécurité.

- Confidentialité des informations transmises : les informations contenues dans le signalement doivent rester confidentielles. Cela inclut les noms des personnes impliquées, les faits signalés et toute donnée sensible. Cette règle garantit que les agents ne subissent pas de conséquences négatives en raison de leur démarche.

Les dispositifs d’accompagnement après un signalement

Après réception d’un signalement de RPS, l’employeur public a la responsabilité de mettre en œuvre des actions concrètes pour protéger les agents concernés et prévenir de nouvelles situations à risque.

Étape 1 : enquête interne pour évaluer la situation

- Analyser les faits signalés et recueillir des informations supplémentaires.

- Identifier les facteurs de risques psychosociaux dans l’environnement de travail.

- Proposer des recommandations adaptées pour remédier aux problèmes identifiés.

Étape 2 : aménagement des conditions de travail si nécessaire :

En fonction des conclusions de l’enquête, des ajustements peuvent être réalisés pour améliorer les conditions de travail des agents, comme :

- Une réorganisation des tâches ou des horaires.

- La modification de l’environnement de travail pour réduire les sources de stress.

- La mise en place de médiations pour apaiser les tensions interpersonnelles.

Ces mesures visent à rétablir un climat de travail sain et à protéger la santé mentale et physique des collaborateurs.

Étape 3 : soutien psychologique et médical

En complément des actions organisationnelles, des dispositifs d’accompagnement individualisés doivent être proposés aux agents impactés.

- Les cellules d’écoute psychologique permettent aux agents de s’exprimer sur leur vécu en toute confidentialité.

- Le médecin du travail joue un rôle clé dans l’évaluation des impacts des RPS sur la santé des collaborateurs et peut recommander des solutions adaptées.

- Les assistants sociaux aident les agents à surmonter les difficultés personnelles ou professionnelles liées aux RPS, notamment en les orientant vers des services d’accompagnement spécifiques.

- Les conseillers en prévention interviennent pour identifier les causes profondes des risques psychosociaux et proposer des plans d’action ciblés.

En combinant des actions concrètes et un soutien personnalisé, ces dispositifs contribuent à la résolution des situations à risque et au bien-être des agents, tout en renforçant la prévention à long terme.

Prévenir les RPS dans la fonction publique : les bonnes pratiques

La prévention des RPS repose sur une sensibilisation accrue et des formations adaptées. Former les agents et les managers permet de mieux comprendre les risques psychosociaux et d’adopter des comportements favorisant un climat de travail sain. Les managers apprennent ainsi à repérer les signes de stress ou de mal-être chez leurs équipes, tandis que les agents sont mieux outillés pour reconnaître les situations à risque et réagir de manière appropriée.

Les campagnes de prévention, quant à elles, jouent un rôle essentiel pour diffuser ces connaissances à l’ensemble des collaborateurs. Elles peuvent prendre différentes formes : supports pédagogiques, ateliers interactifs ou journées dédiées au bien-être. L’objectif est de créer une prise de conscience collective autour de l’importance de la santé mentale au travail.

Amélioration des conditions de travail

L’amélioration des conditions de travail constitue un autre levier crucial. Un premier axe d’intervention consiste à équilibrer les charges de travail afin de limiter les situations de surcharge, souvent source de stress ou d’épuisement. Une répartition équitable des tâches est essentielle pour maintenir un niveau de pression acceptable et préserver l’engagement des agents.

Ensuite, une communication interne efficace et un dialogue social renforcé contribuent à prévenir les tensions. En instaurant des espaces de discussion réguliers, les responsables peuvent écouter les préoccupations des équipes et répondre rapidement aux problèmes identifiés. Le dialogue avec les représentants syndicaux permet également d’anticiper les conflits et d’élaborer des solutions adaptées aux spécificités des situations rencontrées.

Ces pratiques, lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière cohérente, participent à créer un environnement de travail plus serein et propice au bien-être des agents, tout en réduisant les risques psychosociaux de manière durable.

%20(1).avif)

.avif)